Ciencias Médicas y de la Salud

Resolución de adjudicación N° 518/2018

Resolución de cambio de categoría (R.Z)

Resolución de categorización-Ventanilla 2016 (R.Z)

Derlis Alcides Ibarrola Díaz

En el año 1985, el Doctor Derlis Ibarrola, se inició como docente de Farmacología en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCQ-UNA). En 1986-1987 realizó una especialización en Farmacología de plantas medicinales en el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Médica y Farmacéutica de Toyama, Japón. Su línea de investigación principal es la evaluación fármaco - toxicológica de productos naturales utilizados para patologías de alta incidencia en Paraguay.

En esta entrevista nos cuenta sobre sus inicios en la investigación científica y sus aportes a la ciencia como, por ejemplo; el Programa de Iniciación Científica donde graduados y estudiantes adquieren habilidades y competencias concretas para estudios fármaco - toxicológicos de las plantas de uso medicinal.

- ¿Cuándo y cómo nació su interés por la investigación científica?

-Desde un comienzo siempre fui inquieto, era un buen observador, pero bastante introvertido. Recuerdo que los profesores de la secundaria mostraban algunos experimentos de ciencias que me llamaban la atención y sin saber qué era, cómo, ni dónde me llevaría, me interesé por la química.

En la universidad leí trabajos interesantes de profesionales paraguayos, lamentablemente los docentes que me tocaron nunca indagaron mucho sobre las investigaciones existentes en el país. Entonces, yo me preguntaba ¿cómo será que esta gente hizo estas cosas?, con lo que yo veía y tenía enfrente nunca creí que podía llegar más allá, pero sabía interiormente, que algo se debía hacer tarde o temprano.

Más adelante, surgió la oportunidad de trabajar en la universidad y para mi felicidad, con perspectivas constructivas. Por mi buen desempeño, como asistente de la Prof. Dra. María Célica Onieva de Nazer, pude viajar al Japón y gracias a un proyecto de plantas medicinales entre la Facultad de Ciencias Químicas (UNA) y la Universidad Médica y Farmacéutica de Toyama, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) pude hacer una especialización de farmacología en plantas medicinales, que me apasionó bastante, me ayudó a perseverar y llegar a donde estoy. Además, mi esposa María del Carmen siendo Química Farmacéutica, pudo involucrarse académicamente con todos los trabajos farmacológicos que estaban previstos durante los 15 meses que estuvimos en Japón.

En ciencias hay tres pilares que son fundamentales para el fortalecimiento y mejora continua, el primero es cómo acceder a los conocimientos o a la información, el segundo implica cómo transformar ese conocimiento en habilidades para generar otros nuevos y el tercero, que para mí es el más importante, es tener la actitud constructiva y positiva para hacer ciencia. Un investigador en ciencias puede estar munido de grandes conocimientos y tener muchas habilidades, pero si no muestra perseverancia, apertura a los demás y principios éticos, los resultados pueden no tener el impacto académico, socio-económico y sanitario esperado e incluso comprometer fuertemente la sostenibilidad de la actividad científica.

Cuando empezamos no había absolutamente nada de lo que ahora tenemos aquí. Éramos electricistas, plomeros, carpinteros y luego iniciamos nuestra labor científica. La perseverancia y el apoyo de los profesores japoneses fortaleció enormemente nuestro esfuerzo y confianza para seguir adelante. Ellos nos dieron el 99% del equipamiento en ese entonces, y nos ayudaban a sobrellevar situaciones difíciles. Recuerdo que muchos decían que nos moriríamos de hambre y sin embargo por nuestra perseverancia transformamos las dificultades en oportunidades.

- ¿Tuvo algún mentor o tutor que haya marcado u orientado su línea de investigación más importante?

-La persona que me brindó la posibilidad de incursionar en esto fue la doctora María Célica Onieva de Nazer, ella confió en mis aptitudes, me dio una oportunidad por la cual estoy muy agradecido y me permitió crecer mucho como profesional.

- ¿Cuáles son sus principales líneas de investigación?

-Básicamente las reduciría a una sola, que es la farmacología de productos naturales, dentro de la cual existen varios aspectos que pueden ser investigados y diversificados, porque al decir productos naturales se incluyen a las plantas y a los productos de origen animal y sus respectivos usos con propósito medicinal.

El enfoque de la evaluación farmacológica y toxicológica es la validación del uso popular. En primer lugar, tenemos habilidades de validación cardiovascular, en el cual buscamos plantas con actividades antihipertensivas o vasodilatadoras. Además, están las plantas con potencial actividad ansiolítica, antidepresiva y neuroprotectora, que es el segundo gran grupo. En tercer lugar, tenemos colegas con habilidades para validar las plantas con potencial actividad gastroprotectora o antiúlceras, hepatoprotectoras, nefroprotectoras etc. En el mismo sentido, tenemos profesionales que trabajan con plantas popularmente utilizadas en la diabetes, otras con potencial actividad analgésica y/o antiinflamatorias. Como puede apreciarse, abarcamos la evaluación farmacológica de una diversidad grande de plantas medicinales. En cuanto a los productos de origen animal casi nunca se nos presentó una situación importante como para estudiarlas.

Buscamos poner de manifiesto y validar aquellas plantas que se utilizan de forma cotidiana y que tienen tal o cual actividad. En general no estudiamos las que no tienen un buen historial por una simple razón; no existe un solo producto que no nos pueda causar daño al ser ingerido en una cantidad inadecuada. Hasta la vitamina C en proporciones inadecuadas puede matar a un bebé, no podemos ser tan ingenuos y decir que algo por ser natural no es tóxico. El veneno de serpiente por ejemplo es natural y todos sabemos lo que es capaz de hacer.

Necesitamos entender que todas las cosas tienen su medida. No se puede pensar simplemente que por ser una planta de uso corriente no es tóxica. Depende de las características de las plantas, de las personas, porque hay quienes son muy sensibles a ciertas cosas. Todo producto destinado para el uso medicinal del ser humano debe contar con dos elementos primordiales que son la seguridad y la eficacia para el fin propuesto.

- ¿Cuántos artículos ha publicado y sobre qué temas?

-He publicado aproximadamente 20 artículos, en este momento tengo potencialmente resultados como para 8 artículos que surgen de dos proyectos (cuatro por cada investigación). Dichos proyectos son “Determinación de la influencia del extracto bruto y de la saponina esteroidal nuatigenina-3-O-beta-chacotriosa aislada de Solanum sisymbriifolium Lam. (Ñuati pyta) sobre la hipertensión inducida por L-NAME en ratas” y “Evaluación de la actividad hepatoprotectora y nefroprotectora del extracto bruto Baccharis crispa (Jaguarete Ka`a) y Dorstenia brasiliensis (taropé) en ratones” financiados por PROCIENCIA del CONACYT.

El hecho de no publicar suele ser un cuestionamiento común y muy fuerte para la actividad científica. A veces tenés un proyecto, pero no podés publicar rápido porque estás atado a burocracias administrativas que hacen perder dinamismo a las actividades científicas. Actualmente, sometí un artículo para revisión por pares en una editorial y me encuentro aguardando respuesta. Además, con los colegas del departamento estamos elaborando otros 7 manuscritos.

- ¿Cuál cree que fue el aporte más significativo que le ha dado a la ciencia y al Paraguay en sus años de trabajo?

-Creo que el aporte más importante es el semillero de gente joven que estamos formando, porque nuestra labor no se centra solamente en el laboratorio. Aproximadamente 16 estudiantes utilizaron los dos proyectos que les mencioné para lograr su trabajo de graduación, entonces académicamente es algo de gran impacto y muy relevante.

Los jóvenes que terminaron su carrera de grado en su mayoría fueron al extranjero o muchos ya volvieron con maestrías o doctorados de distintos puntos del mundo. Ellos tuvieron el primer acercamiento con las herramientas científicas aquí, aprendieron cómo encarar un proyecto de investigación y eso les brindó lo práctico. A veces uno tiene la teoría, toda una historia, pero después se encuentran con la realidad y se preguntan ¿qué hago? ¿por dónde empiezo? Entonces ahí comienzan a ordenar sus ideas y a ser realistas en sus propuestas. Al haber hecho el trabajo de grado ellos tuvieron una ventaja tremenda para poder postular a programas como BECAL.

Actualmente el departamento de farmacología es visualizado como un sitio de producción de conocimiento y por lo tanto muchos estudiantes de iniciación científica, estudiantes de maestrías y doctorados desean involucrarse con los trabajos que realizamos. Sin embargo, resulta que no tenemos la infraestructura, ni el espacio suficiente por lo que lamentablemente tenemos que decir a los jóvenes “Este año no vamos a poder” y yo lamento tanto tener que decirles eso, porque el que viene para hacer ciencia es porque tiene el carisma y la predisposición de aprender.

He tenido muchas experiencias con estudiantes que han llegado al departamento manifestando su interés en trabajar con nosotros. Muchos tenían un promedio académico numéricamente bajo, pero que me presentaron ideas o trabajos interesantes. Yo no mido cómo fue su rendimiento en mi cátedra, sino su predisposición para trabajar con animales. Existen estudiantes que son realmente muy valiosos por sus capacidades, pero que a la hora de mirar sus notas no hay nada. Sin embargo, deberíamos prestar atención para no perder el talento y eso es lo que a veces no se quiere mirar “no tiene buena nota, no trabaja, no le acepto” y son descartados. Yo les doy otra oportunidad, eso me ha brindado mucha satisfacción, es una decisión basada en mi propia experiencia de vida. En mi caso ningún profesor se acordará de lo que yo hice como alumno, porque me mantenía en el medio nada más, no estaba tan abajo, ni tampoco deslumbraba, pero era por un problema personal, en el sentido de que tenía que trabajar para estudiar, por lo que nunca tuve tiempo de dedicarme completamente al estudio.

Recuerdo que en una ocasión una persona me puso una prueba y fue la misma que después confió en mí. Me dio un trabajo duro porque yo estaba en falta, no me dijo "si haces esto vas a seguir", sino “hacé esto y hablamos”.

Me dediqué, hice un buen trabajo, le convencí a la profesora y desde ese momento formé una amistad tremenda con ella, probablemente pudo reconocer el talento que tenía y me dio todas las posibilidades para salir adelante.

- ¿Según su opinión cuáles serían las limitaciones para realizar investigación en Paraguay?

-Hay debilidades importantes, pero básicamente les diría que tenemos la creencia de que el paraguayo no puede hacer cosas grandes, pero es una creencia fallida, porque hay actitudes de nuestro pueblo que demuestra que somos todo lo contrario. Soportamos unas guerras, fuimos casi devastados y nos levantamos. Ese espíritu es lo que debemos rescatar, el de mirar hacia adelante, de perseverar, es lo que se tiene que revalorar, re-explorar y tratar de que la gente entienda que tenemos muchos talentos dentro y fuera del país.

Tengo varios exalumnos que están en el exterior, uno por ejemplo fue contratado por una empresa de ingeniería ambiental en Nueva Zelanda. En ese tipo de países no te admiten por tener una cara linda, sino por las capacidades, habilidades y actitudes. Otro ejemplo es el de un ingeniero en electrónica que fue contratado por una de las grandes empresas del Japón, esto no va a ocurrir porque sí nomas, han visto en ellos que son talentosos.

Entonces la gran limitación es el sistema educativo débil que tenemos, porque no promueve el espíritu de perseverar, de tener una actitud constructiva para generar el semillero en ciencias. La otra falencia es que se está sometiendo administrativamente a la investigación a un proceso burocrático enfermizo y al final encarecemos tres o cuatro veces más los proyectos, sin embargo, se tendría que simplificar el proceso con reglas más claras con miras a obtener resultados más eficientes.

He tenido proyectos con gente de afuera, por ejemplo, con el Convenio Andrés Bello que nos dieron los recursos y sin ningún problema nos aceptaban las facturas de los reactivos o pequeños equipos que comprábamos aquí. Nadie se alarmó por eso, es más, en mi caso tuve la ventaja de ir a preguntar en los distintos proveedores por el costo de los insumos y me decían sus diversos precios, entonces elegía el más barato, adecuado, rápido y con factura legal.

Otro tema relevante es el tema de la protección intelectual o patente de los productos. En el 2009 solicité una patente a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) y no obtuve respuesta en tiempo y forma. No me dijeron si fue rechazada, procesada o aceptada la solicitud, pregunté a los responsables del laboratorio socio en ese proyecto y ellos me dijeron “creemos que fue rechazada”, al parecer tampoco recibieron respuesta. Esa es una falencia y debilidad tremenda para la estructura de la ciencia. Un país es bueno en ciencia cuando se publican y patentan productos, cosas, etc. Esto debe ser corregido urgentemente.

Hay debilidades administrativas, del sistema educativo en sí y también una debilidad legal. Faltan leyes que permitan facilitar más los trabajos de investigación y el monitoreo final, porque si no se exige que la gente tenga el resultado que prometió siempre estaremos en un “vyrorei” (tontería).

- ¿Cuáles son los sacrificios que le conllevó hacer investigación en Paraguay?

-La verdad, no tengo tantos sacrificios porque amo lo que hago, por todos los medios intenté que no me afecten los comentarios que la gente hacía por meterme en esto. Me sentí siempre libre e independiente.

Recuerdo que mis compañeros decían, “pero acá parece que nos vamos a morir de hambre”, yo no tenía nada claro, pero sí tenía fe en lo que estaba haciendo y la confianza suficiente para seguir adelante.

En mi familia tengo varios tíos que compartían ese mismo espíritu, y probablemente se deba a eso también que soy así, pero ellos no tuvieron la misma oportunidad que yo.

Por supuesto dejé de jugar fútbol, me separé mucho de los amigos, ese tipo de sacrificios sí hice, pero estoy feliz con mi decisión. Dios me ha dado esta oportunidad tan grandiosa, que me da mucha alegría.

- ¿En qué se encuentra trabajando actualmente?

-Actualmente estoy por terminar dos proyectos, tengo dos o tres meses para hacer el informe y la rendición financiera final para cerrar todo el sistema y a partir de ahí pensar ya en otros trabajos. Tenemos varios estudiantes de Maestría y Doctorado con investigaciones que consumen mucho tiempo. Por eso digo que si uno no entiende que esto es sacrificado y exige mucha perseverancia no debe meterse en los estudios biológicos.

Ningún país rico deja de invertir en la investigación, porque la innovación o el desarrollo tecnológico no vienen por generación espontánea. Ellos invierten 1 dólar en algo porque saben que de eso saldrá mil dólares con varias potencias, tarde o temprano.

Ahora por ejemplo yo estoy trabajando con el Burrito, Ñuati pyta y el Kapi'i kati y si ahora mismo alguien quiere lucrar con eso, probablemente no sería factible ¿cuál es el problema? que nadie planta estas hierbas. El burrito es el que ahora se cultiva, ahí puede haber negocio probablemente. Porque sobre esta planta, hace poco salió un artículo de estudios clínicos en el Brasil (Ribeirao Preto), basado en el trabajo pre-clínico de mi esposa. Es preclínico porque se trabaja con animales.

Hasta hoy día no hemos logrado que los médicos paraguayos estén interesados en hacer estudios académicos sobre las plantas medicinales. Los brasileros hicieron, inspirados en nuestro trabajo en gran parte. Estoy seguro de que en el Brasil van a comenzar a plantar masivamente el burrito para uso farmacéutico.

Habrá investigaciones aplicadas que sí generarán ganancias a corto o mediano plazo, hay otras que mañana no te van a dar nada, pero de aquí a un tiempo puede generar muchas cosas y para nosotros las plantas medicinales son productos estratégicos que el país debería mirar con cierto criterio porque es una de las maneras para diversificar el agro, pero hay que empezar a plantar bajo condiciones de buenas prácticas agrícolas.

¿Cuál fue el problema del Ka'a he'ẽ? que se descubrieron todas sus propiedades, pero no había suficientes plantaciones. Con el burrito está ocurriendo casi lo mismo, por lo menos hay plantaciones, pero no creo que el área cubierta sea para sostener un uso farmacéutico sustentable. Otro ejemplo es el Jaguareté ka'a, que felizmente se cultiva, y hemos encontrado actividad protectora hepática y renal.

- ¿Alguna situación anecdótica o algo curioso que le haya pasado durante sus investigaciones?

-Hace años hicimos un proyecto, financiado por otra institución y un componente consistía en la popularización de la ciencia en escuelas básicas y colegios secundarios. En particular, con los de la primaria fue una experiencia fabulosa.

Fue en Colonia Independencia, cercana de la cordillera del Ybytyruzú. Fuimos a las instituciones educativas de unas comunidades llamadas Itá Azul y San Gervasio, juntamos a los niños y les mostramos experimentos de física, biología, química y muchísimas cosas más. Uno tiene que mirar a esos niños para entender que jamás se van a aburrir si se les enseña cosas fáciles y entendibles.

Les mostramos varios experimentos y se maravillaban. Nos costó que los profesores aceptaran, pero después se dieron cuenta de la importancia de aquello, y tuvimos toda la colaboración de los mismos.

No hay nada mejor que escuchar a unos niños de 6, 7 años decir “Che ajapota pea” (yo voy a hacer eso) otro más grande que le dice “Moõ piko nde rejapota pea” (Vos no vas a poder hacer eso) y que otro más chiquitito exprese al primero “Che roayudata” (Yo te voy a ayudar), veíamos en ellos ese espíritu de querer hacer algo diferente. Si este tipo de espacios se implementan en las escuelas, se incentivará a la ciencia desde una edad temprana, y se logrará formar, a mediano plazo, una gran generación de científicos.

Creo que el CONACYT debe de pensar en esa posibilidad, porque muchos talentos se van jubilando siendo aún muy creativos y con energía. Yo mismo estoy a un paso. El CONACYT debería crear un Programa con los talentos nacionales que puedan direccionar sus energías hacia la popularización de la ciencia.

- ¿Qué le diría a los que desean involucrarse en la investigación?

-Que es fabuloso, les tiene que gustar y si tienen talento denle rienda suelta. Yo siento una independencia y una libertad inimaginable haciendo ciencia porque es lo que me gusta.

Los que quieran incursionar en investigación, no deben ser malhumorados, tienen que estar muy estimulados porque esto tiene un fin tremendamente bueno y reitero, lo que no puede faltar es la actitud, la parte humana. Hay gente que tiene un conocimiento y una habilidad tremenda, pero es irascible. Las personas que son desagradables lo único que logran es ahuyentar a la gente.

Deben saber trabajar en equipo y también tener principios, saber ayudar a la gente. Muchos estudiantes se dieron cuenta de que mi área no es la suya, pero salieron muy contentos porque descubrieron su verdadero talento. Esas cosas debemos valorar.

- ¿Cuáles son sus sueños o metas relacionados a la ciencia y a la investigación?

-Que los jóvenes sepan desde temprana edad que la ciencia y la investigación existen. También que el sistema educativo fomente el desarrollo de los talentos para ayudar a quienes tienen ese entusiasmo por la ciencia, para que sigan esa meta. Es algo necesario y apunto a eso.

Hay talentos a los que les falta espacio, otros que ya están retirándose, entonces debemos ver la forma de generar alguna estrategia, para seguir aportando al desarrollo del país. Ese sería mi sueño.

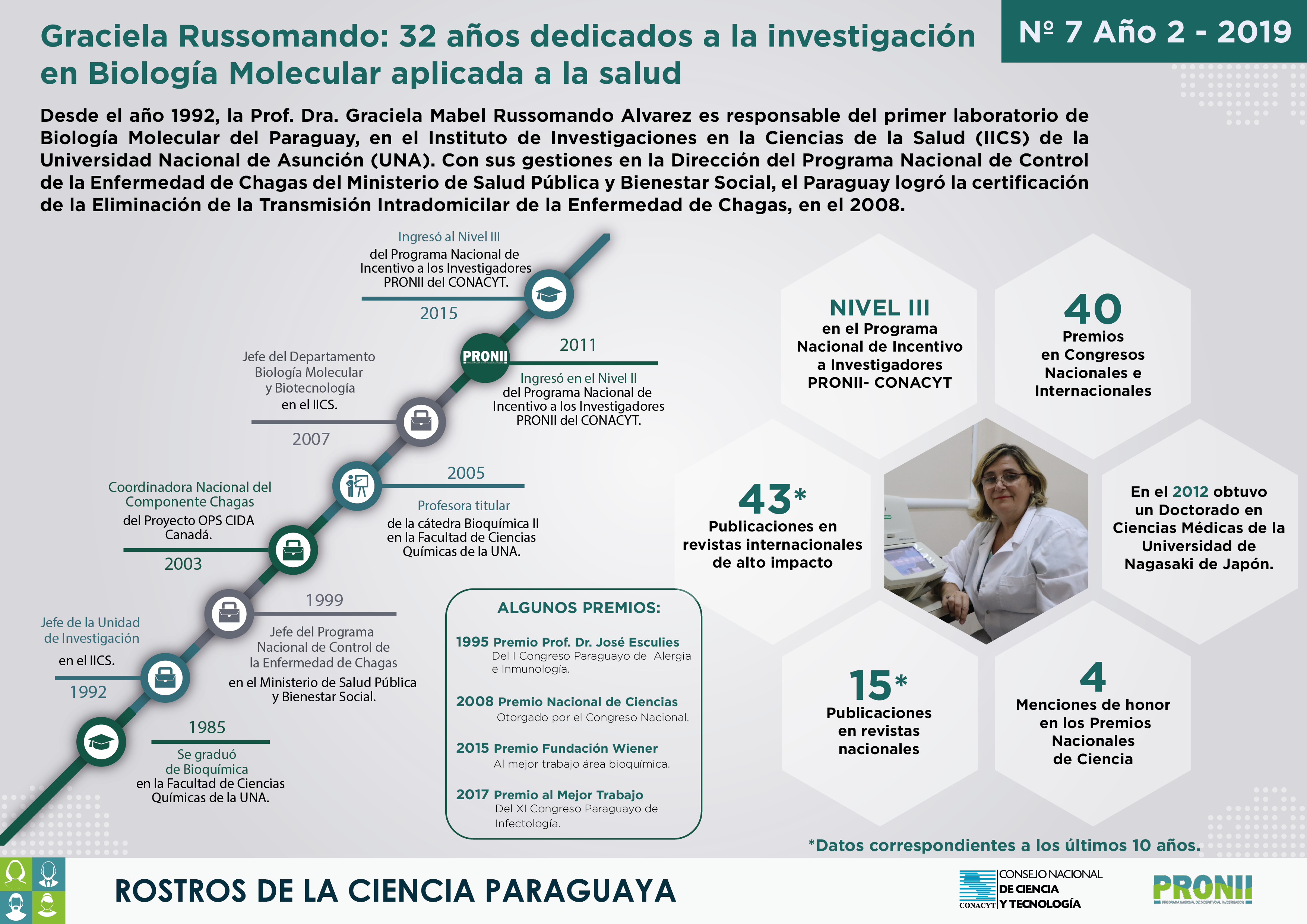

Graciela Russomando

Desde el año 1992, la Prof. Dra. Graciela Mabel Russomando Alvarez es responsable del primer laboratorio que aplicó técnicas moleculares en el Paraguay, en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Con sus gestiones en la Dirección del Programa Nacional de Control de la Enfermedad de Chagas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) con el equipo del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA) se logró la certificación de la Eliminación de la Transmisión Intradomicilar de la Enfermedad de Chagas por el principal vector en la Región Oriental del país, en el año 2008. Es Profesora Titular de la Cátedra de Biología Celular en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA. Actualmente, se encuentra categorizada en el Nivel III del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

En esta entrevista nos cuenta sobre sus inicios y sus aportes científicos durante los 32 años en los que se ha dedicado a la investigación. Por otra parte, nos habla de los proyectos en los que se encuentra trabajando actualmente.

¿Cómo y cuándo nació su interés por la investigación científica? ¿Por qué decidió dedicarse a la investigación?

Siempre tuve un comportamiento curioso, quería entender cómo ocurrían las cosas, en especial lo biológico. Medicina era una alternativa inicialmente, sin embargo, en los dos últimos años del colegio me di cuenta de que me gustaba mucho entender la ciencia desde lo básico. Me pareció entonces que la Bioquímica complementaba esa expectativa. Desde que ingresé a la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA en el año 1980, y en los años posteriores, fui obteniendo nuevos conocimientos dentro de la carrera de bioquímica que me permitían entender los procesos biológicos desde un microorganismo hasta la complejidad del ser humano; todo esto siempre lo visualicé dentro de un contexto del cómo y por qué ocurrían. Es muy importante obtener una formación básica general (biología, inmunología, microbiología, biología molecular, genética, bioquímica) para luego desarrollar preguntas de investigación. Desde ese momento me gustó mucho la biología molecular y fue ahí en donde me di cuenta de que no quería hacer nada clínico, solo investigar.

Realicé dos cursos muy importantes, de 6 meses cada uno, en los primeros años en el IICS. Uno en el Oswaldo Cruz de Brasil (1986) que marcó mi línea de investigación en Chagas y otro en Buenos Aires, Argentina (1989), en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas, de la Fundación Leloir donde apliqué por vez primera las técnicas moleculares y escribí mi primer artículo científico internacional.

Apenas terminé la carrera me dediqué con mucha pasión a la investigación, es algo que te llena totalmente. Cuando tenés un experimento o algo que innovar, te acostás y despertás todos los días pensando: cómo responder a un problema que ha surgido, qué experimentos desarrollar, cómo abordar el problema metodológicamente para que eso funcione, ese tipo de cosas por ejemplo me encantan. Además, leer artículos científicos y diseñar experimentos que permitirán dar respuesta a preguntas que aún existen sin resolver o se desconocen. Son 32 años haciendo investigación y aún sigo apasionada.

¿Cuáles son sus principales líneas de investigación?

Las líneas de investigación a las cuales me dediqué fueron mayormente relacionadas a investigación aplicada, con énfasis del estudio a la resolución práctica de problemas, es lo que podíamos hacer en Paraguay con cooperación internacional y sin fondos del gobierno para la investigación en los años 90. Nos centramos específicamente en cómo se pueden llevar a la práctica las teorías generales, motivados hacia la resolución de los problemas que se plantean y que son conocidos por nosotros; es así como utilizamos la investigación para dar respuesta a preguntas específicas. El área ha sido siempre en lo referente a la salud, con énfasis en la detección y caracterización molecular de microorganismos patógenos para humanos y animales.

Me inicié científicamente en el IICS-UNA en 1985, estando en el último año de mi carrera. Trabajé en el departamento de Microscopía Electrónica por 5 años, el primer año estuve 6 meses en el Instituto Osvaldo Cruz del Brasil donde fui entrenada en técnicas de microscopia electrónica, cultivos celulares primarios e interacción con el Trypanosoma cruzi (agente causal de la enfermedad de Chagas), es así como me interesé en la enfermedad de Chagas mi principal línea de investigación hasta la fecha. Estaba súper entrenada, y en el IICS no contábamos con infraestructura para hacer cultivo celular, sin embargo, no me detuve esperando contar con equipamientos específicos para hacer ciencia, realicé cultivos celulares en una estufa de 37°C común y con un tupper bien hermético y pastillas de Alka-Seltzer, yo sabía que por los gramos de pastillas que ponía y el volumen que tenía el tupper, iba a obtener más o menos 5% de CO2. Esto me enseñaron investigadores brasileros, quienes me decían “mirá nosotros tenemos estufa de CO2, pero en el campo cuando tenemos que llevar y mantener en cultivo las células, lo hacemos de esta manera”.

Con la Cooperación Internacional del Japón (JICA) en 1989, entre otras cosas, se construyó un laboratorio de cultivo celular del cual estuve encargada por varios años, investigaba la interacción del T. cruzi en diferentes tipos de cultivo celular, además producía antígenos para inmunizar animales, ya me sentía una investigadora porque pude escribir mis primeros artículos, que fueron publicados en revistas nacionales.

La JICA fue fundamental en mi vida de investigadora, porque a los 29 años ya me responsabilicé del primer laboratorio de Biología Molecular del Paraguay montado a través de esta cooperación. Fue una responsabilidad muy grande que me obligó a quedarme en el país sin poder salir al exterior a hacer una maestría o un PhD en esos primeros años. Dirigí un laboratorio donde aplicábamos en esos años las técnicas de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR), hacíamos hibridación de ácidos nucleicos, clonábamos en vectores como fagos, plásmidos, etc. Pude fusionar mis dos pasiones en ese momento, Chagas y las técnicas de biología molecular, realizando mis primeras publicaciones en inglés en revistas de alto impacto a partir del año 1992, específicamente en mi línea de Chagas congénito. En 1987 gané mi primer apoyo económico internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para establecer un sistema de diagnóstico precoz de la transmisión congénita de Chagas. Pude fusionar mis dos pasiones en ese momento, Chagas y las técnicas de biología molecular, realizando mis primeras publicaciones en inglés en revistas de alto impacto a partir del año 1992, específicamente en mi línea de Chagas congénito. Demostramos que las técnicas moleculares no funcionarían para un sistema de salud pública en países en vías de desarrollo y eso me motivó a buscar otras técnicas, por lo que desarrollamos un ELISA con una proteína recombinante que discriminaba anticuerpos maternos y el de los niños infectados. Este desarrollo tecnológico me sirvió para obtener mi PhD en la Universidad de Nagasaki, Japón.

Además de la enfermedad de Chagas, desde el año 2001 me interesé en otras enfermedades infecciosas, actualmente estoy abocada a las variabilidades genéticas de microorganismos que afectan a niños menores de 5 años con neumonía y biomarcadores.

¿Cuál cree que ha sido el aporte más significativo que ha dado a la ciencia y al Paraguay en sus años de trabajo?

Me gustaría resaltar dos cosas, tuve una misión como jefe del Programa Nacional de Chagas en el Ministerio de Salud Pública, desde 1999 al 2007, en donde mi formación científica me ayudó a gerenciar un programa operativo en terreno de una manera diferente a la que se estaba haciendo. Introduje en el SENEPA lo referente a georeferenciamiento y cartografía digital para las operaciones técnicas en terreno, además de haber dejado establecido un sistema de vigilancia de vectores de Chagas en áreas endémicas con la participación de líderes comunitarios y escuelas rurales. Esto condujo a la certificación de la Eliminación de la Transmisión Intradomicilar de la Enfermedad de Chagas por el principal vector en la Región Oriental del país en el año 2008. En segundo lugar, el desarrollo de un sistema de diagnóstico empleando la técnica ELISA con la proteína recombinante SAPA, hasta la fecha han sido los aportes más grandes que me marcan como investigadora, sin olvidarnos de la formación de jóvenes investigadores que también marcaron mi vida.

Además, las publicaciones científicas realizadas en más de 100 artículos, la mayoría en revistas de alto impacto, también deben ser consideradas un aporte a la ciencia.

¿Cuáles son las limitaciones para realizar investigación en Paraguay?

Actualmente, no tendrían que existir limitaciones, porque ahora nos pagan por investigar y tenemos proyectos de investigación bien financiados, pero la limitación más grande que tenemos creo que es la burocracia como institución del Estado. Los fondos para desarrollar los proyectos financiados por el Estado no nos permiten realizar compras de insumos y reactivos de una forma ágil, pues entramos en sistemas de licitación interminables, donde muchas veces no podemos obtener los productos porque no hay oferentes o los montos superan 2,5 veces más el valor de catálogo. Todo esto conduce a un desgaste técnico y emocional muy grande. Por ello, además de concentrarnos en la ejecución técnica, también debemos estar atentos al trabajo administrativo para la compra de los mismos. Nosotros compramos un reactivo, y si no funciona o se acabó, tenemos que esperar la licitación del año que viene para poder conseguir otro reactivo. Una institución privada llama por teléfono y le traen a la semana. Entonces en mi opinión la burocracia es la traba más grande que tenemos siendo parte de la Universidad Nacional Asunción, como institución pública, a la hora de hacer investigación.

¿Qué sacrificios conlleva hacer investigación en Paraguay?

La familia es la más afectada, porque vivimos en una sociedad donde los lazos familiares son muy fuertes. Además, a la mujer le cuesta mucho más porque dejamos a nuestros hijos más tiempo que una mujer en otras áreas laborales, porque en el campo de la investigación si querés llegar alto, tenés que dedicarte mucho. Por eso yo me río cuando la gente dice que quiere trabajar 4 horas, porque esas 4 horas no sirven para nada, ni las 8 horas que yo tengo que trabajar diariamente en el instituto, uno continúa en la casa hasta altas horas, continúa la formación en el exterior con viajes, continúa la investigación, nunca se descansa.

Tengo tres hijos, dos mujeres de 32 años y 29 años y un varón de 18 años, soy consciente de que ellos siempre me necesitaron como madre, no estuve mucho tiempo con ellos, no participé como madre muy activa en las reuniones de colegios y muchas veces mis viajes al exterior pudieron haber afectado. Pertenecer a redes internacionales implican un compromiso mayor en el área de las ciencias porque implican viajes y el desarrollo de proyectos es en tiempos reducidos donde muchas veces los aspectos familiares no pueden ser contemplados. Lo único que puedo dejarles a mis hijos como legado es la pasión por lo que hacemos en esta vida, la responsabilidad a los compromisos asumidos y la perseverancia como valores. Por lo expuesto, cuesta sobrellevar la profesión y la familia.

¿En qué se encuentra trabajando actualmente?

Estoy abocada siempre dentro de enfermedades infecciosas que aquejan a niños menores de 5 años. Estoy involucrada en proyectos multicéntricos con 11 países, en los cuales de América estamos solo Paraguay, Brasil y Haití, en su mayoría son países africanos y asiáticos. Desde el año 2010 estoy muy focalizada en lo que es la causa, cuáles son los factores predisponentes y la búsqueda de biomarcadores en niños con neumonía conjuntamente con el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu. En total son dos proyectos multicéntricos en esta área.

El tercer proyecto grande multicéntrico en el que estoy trabajando, es sobre Tuberculosis, y consiste en buscar biomarcadores que puedan ayudar a definir la cura o no cura en corto tiempo y no después de 6 u 8 meses que es lo que demora en saber si está curada o no una persona. Este trabajo es con el Hospital Calle´i de San Lorenzo.

Además, colaboré en investigaciones llevadas a cabo dentro de líneas de investigación de docentes investigadores del departamento de Biología Molecular y Biotecnología.

¿Cuáles son sus sueños o anhelos relacionados a la ciencia?

Considerando el gran incentivo que ha sido el Programa PROCIENCIA del CONACYT a la investigación y el incentivo del Gobierno Nacional para proyectos iniciado en el año 2008, me gustaría que a mediano plazo podamos formar de manera exponencial jóvenes investigadores interesados en hacer ciencia y tecnología en el Paraguay. Hasta hace 10 años, cuando no había plata disponible para proyectos, ni incentivo del PRONII, ni programas de postgrado en el área de las ciencias Biológicas en el país, costaba convencer a los jóvenes para que hicieran ciencia. Debemos formar, incentivar y transferir nuestros conocimientos a las futuras generaciones que nos permita llegar, a no muy largo plazo, a los 3000 investigadores que necesitamos como país de acuerdo al Producto Interno Bruto (PIB) registrado.

¿Alguna situación anecdótica o algo curioso que le haya pasado durante sus investigaciones?

La anécdota que más recuerdo es cuando tuve mi primera publicación, yo lloraba porque veía mi nombre en el Journal of Clinical Microbiology como primer autor, “Graciela Russomando”, feliz estaba y me acuerdo que le mostré a mis padres, y lo primero que me pregunta papá es cuánto me iban a pagar, entonces le dije, “tenés que estar orgulloso de mí, yo hice que tu apellido esté acá”, pero ellos veían más la parte monetaria de la publicación, es decir, que si por haber publicado eso yo iba a recibir más plata. También mi hijo menor me dijo que sus amigos le suelen preguntar qué es lo hace su mamá y él no sabe explicar lo que yo hago exactamente.

Es difícil la comunicación con la sociedad que no es científica, trasmitirle correctamente la importancia de lo que uno hace para que interpreten la relevancia del trabajo científico en nuestras vidas. De repente tenés que exacerbar la importancia de lo que haces para que te entiendan y valoren, es difícil trasmitir el trabajo que se hace porque es complejo y no manejan el lenguaje científico.

¿Qué espera de la juventud que se dedica a la ciencia y a la investigación?

Que tengan compromiso, responsabilidad y pasión por sobre todas las cosas. Nosotros nos reímos ahora porque solemos tener jóvenes que hacen el trabajo de grado, y quieren que todo sea rápido, porque todavía no se adentran al verdadero mundo de la investigación, si uno decide seguir la carrera de investigador tiene que tener paciencia. Es cierto, ahora existe internet, nosotros antes consultábamos en un libro en el que se registraban todas las publicaciones de todas las revistas de las diferentes áreas de la ciencia, era la única forma que teníamos para acceder a lo que se publicaba en el mundo, salía una vez por semana. Se llamaba “Current Contents”, allí buscábamos el tema de interés y le escribíamos una carta y enviábamos por correo al investigador principal pidiendo una copia del artículo, que luego nos enviaba nuevamente por correo, esperábamos aproximadamente 2 meses. Con las facilidades de internet, es el colmo si te dicen que no están estudiando porque no saben cómo acceder a la información. No es así, incluso el CONACYT pone a disposición el Portal CICCO para acceder a revistas internacionales, ya no hay excusas.

¿Qué le diría a los que quieren dedicarse a la investigación?

Creo que por vez primera en el país están dadas las condiciones para pelear por el desarrollo y transferencia del conocimiento, esto quiere decir que tenemos que hacer ciencia y tecnología. Hay un dicho que dice que los países ricos, no son ricos, ni progresan porque tienen plata, sino porque invierten en la investigación. Porque la ciencia y la tecnología son las que resuelven los problemas de un cultivo, de los efluentes de agua, de los residuos patológicos, entre otros.

El camino para introducirse a la investigación es hacer pasantías, pero no pasantías de 1 mes, ni 2 meses, por lo menos deben durar 6 meses o 1 año, ad honorem, porque todos entramos así, al menos los que son de mi generación entramos 1 año totalmente sin sueldo y todos los días, como si fuéramos funcionarios, con un horario fijo, después el equipo se da cuenta si sos o no bueno. Uno mismo se da cuenta si le gusta o no lo que hace ahí, durante las pasantías. Luego es fundamental introducirse en un programa de posgrado, ahora que es más accesible en el país, además tenemos las becas de BECAL para hacer maestrías afuera, por dar un ejemplo.

La formación científica en países como el nuestro, en donde somos pocos investigadores es difícil, más aún si no estás dentro de una estructura de posgrado, porque es durante el posgrado cuando realmente existe una transferencia de conocimiento y se otorga al joven las herramientas fundamentales para el pensamiento científico. Es imposible pensar en un sistema de investigación sin jóvenes realizando un posgrado, porque se benefician tanto ellos como los laboratorios donde se encuentran los tutores y se realizan las tesis.

Aconsejo a los jóvenes a que se involucren, tenemos el incentivo del PRONII, los proyectos de investigación, que hagan una maestría o doctorado en el país si pueden, porque acá están con su familia, están contenidos y tenemos buenos posgrados. Y que apuesten al desarrollo del conocimiento científico en el Paraguay.